全部

IUCN:瀕危 EN

CITES:附錄 II 族群數量稀少須有效管制

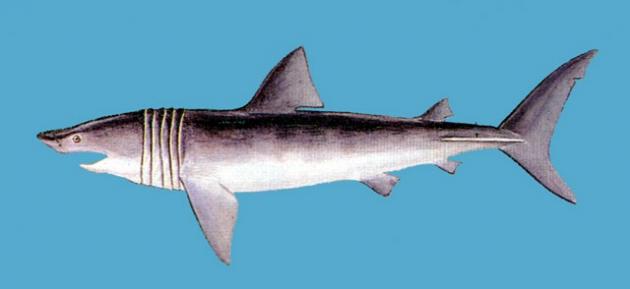

Squalus maximus Gunnerus, 1765

Squalus gunnerianus Blainville, 1810

Squalus homianus Blainville, 1810

Squalus pelegrinus Blainville, 1810

Squalus peregrinus Blainville, 1810

Squalis gunneri Blainville, 1816

Squalis shavianus Blainville, 1816

Halsydrus pontoppidiani Fleming, 1817

Scoliophis atlanticus Anonymous, 1817

| 日期 | 有效名 | 文獻 |

| 2023-03-26 | Cetorhinus maximus |